新卒の離職率はなぜ高い? 業界別の実態と早期退職を防ぐポイント

目次

「せっかく新卒を採用しても、1年経たずに辞めてしまう――」

人手不足が続く中、企業の多くが頭を抱えるのが「新卒の離職率」の高さです。

入社式から数年もしないうちに、多くの新卒社員が職場を離れていく現象が、現代日本では当たり前のように語られています。実際、厚生労働省のデータによれば、大卒新卒社員の約3人に1人が3年以内に離職しているという事実があります。

採用活動にコストと労力をかけ、ようやく迎えた若手人材が短期間で辞めてしまうという事実は、多くの企業にとって深刻な課題です。背景には、労働環境の変化や若年層の価値観の多様化、企業側の受け入れ体制の問題など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

この記事では、新卒の離職率が高い理由を深掘りしながら、業界別の傾向、そして企業が実践すべき具体的な対策を包括的に解説します。

1. 新卒の離職率は本当に高いのか?統計データで見る実態

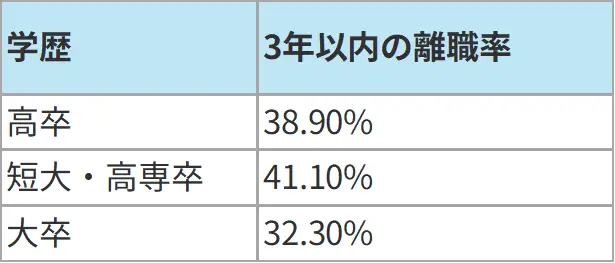

厚生労働省が公表した「新規学卒就職者の離職状況(令和5年)」によると、2020年に就職した新卒社員のうち、3年以内に離職した人の割合は32.3%(大卒)という結果でした。

これは、およそ3人に1人が3年以内に会社を去ることを意味します。特に初年度〜2年目までの離職が多く、「ミスマッチ」や「人間関係の問題」によって早期に見切りをつける新卒が増えています。

また学歴別の離職率を見ると、以下のような傾向があります。

いずれの学歴でも3割以上の離職率となっており、新卒の定着率改善は企業規模や業種に関わらず、共通の経営課題といえるでしょう。

この傾向はここ10年ほどほぼ横ばいで推移しており、企業努力にも関わらず抜本的な改善には至っていないことがわかります。さらに、新型コロナウイルスの影響によりリモートワークや非対面コミュニケーションが増えたことで、新卒社員が職場に馴染むハードルがより高まったことも、離職率に影響を与えていると考えられます。

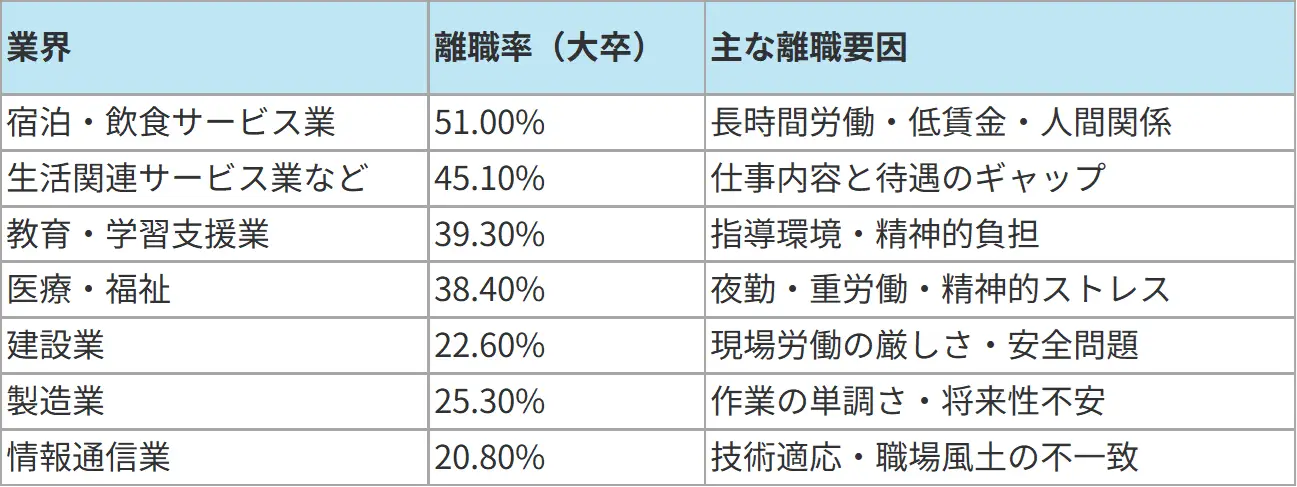

業界別の新卒離職率データから見る傾向

新卒の離職率には業界による差も大きく現れます。以下は、業界別の大卒者3年以内の離職率を表にまとめたものです。

高離職率業界の特徴

これらの業界に共通するのは、以下の点です。

労働条件の過酷さ(長時間労働、休日の少なさ)

メンタルケア・フォロー体制の不備

業務が属人的で、ミスや失敗へのプレッシャーが大きい

これらの特徴は、新卒社員にとって特にハードルとなる要素です。十分な経験や耐性がない段階でこうした環境に直面すると、精神的・肉体的に疲弊し、離職に至る可能性が高まります。では、実際にどのような要因が新卒の早期離職に結びついているのでしょうか。

2. 新卒が早期離職する主な理由とは?

では、具体的にどのような理由で新卒は離職してしまうのでしょうか。

統計だけでなく、新卒社員の声からも、離職に至る理由が見えてきます。よくある理由をいくつか紹介します。

1. 入社前の期待とのギャップ

「やりたい仕事と違った」

「聞いていた職場環境と違う」

「福利厚生の実態が求人と異なる」

新卒は社会人経験がない分、イメージで会社を選びがちです。企業側が「採用のために良く見せよう」とするあまり、現場とのギャップが大きくなり、結果として離職につながります。特に、自分が想定していたキャリアパスや働き方が実際と異なっていた場合、「裏切られた」という感情が強まり、早期退職のきっかけになります。

2. 職場内の人間関係

上司が威圧的で相談できない

周囲と馴染めず孤立してしまった

パワハラや陰湿な扱いを受けた

職場内の人間関係は、新卒にとって非常に大きなストレス要因です。特に新しい環境で「受け入れられていない」と感じると、自己肯定感が低下し、業務への意欲も失われがちです。信頼できる上司や先輩がいない職場では、小さなトラブルも深刻な問題に感じられるようになります。

3. 教育・サポート体制の不備

OJTが名ばかりで実質放置状態

マニュアルが整備されておらず不安

研修が形だけで実務に直結しない

新卒はゼロから仕事を覚える必要があるため、明確な教育体制や相談環境が不可欠です。しかし、多忙な現場では育成が後回しにされることも多く、「教えてもらえない」「質問しづらい」という状態に置かれがちです。結果として、自己解決できずにストレスを溜め込み、離職に至るケースが多く見られます。

4. キャリアの見えなさ・閉塞感

先輩が疲弊していて未来が見えない

評価基準が曖昧で努力が報われない

一度配属された部署から異動の希望が通らない

20代の若手社員は、将来に対して高い期待と不安を抱えています。その中で、数年後の自分の姿を想像できない環境にいると、「ここでは成長できないのでは」という疑念が芽生えます。また、組織内に柔軟なキャリア形成の道が示されていない場合、自分の可能性を狭められているように感じて転職を選ぶことになります。

3. 離職を防ぐために企業ができること

新卒の離職率を下げるには、採用段階から定着までを見据えた一貫したフォロー体制が必要です。ここでは、早期離職を防ぐために企業が取り組むべき施策を5つ紹介します。

1. 採用時の情報開示の徹底

現場社員の声や業務のリアルな一日を動画やSNSで紹介

良い面だけでなく、業務の大変さ・課題点も正直に伝える

ミスマッチを防ぐための職場体験・インターンを強化

採用時点で「いいことばかり」を伝えるのではなく、業務の厳しさや会社の課題も含めて誠実に伝えることが信頼獲得の第一歩です。特に社員の1日密着動画や現場社員とのカジュアル面談は、「自分が働く姿をリアルに想像できる」機会となり、入社後のギャップを減らす効果が期待できます。

2. オンボーディング制度の整備

配属から3か月は専任メンターを配置

業務進捗の確認を週1で行い、悩みをキャッチアップ

小さな成功体験を積ませ、承認の機会を増やす

新卒社員が最も不安を感じるのは、配属後の“孤立”です。業務に慣れず不安を抱えたまま放置されると、自己否定につながり、離職のリスクが急激に高まります。週1回の面談やメンターによる日常的な声かけなど、早期につまずきをキャッチし、修正できる仕組みが不可欠です。また、「ありがとう」「よくできたね」といった小さなフィードバックも、安心感と成長意欲につながります。

3. キャリアパスの見える化

3年後・5年後の成長シナリオを提示

評価基準を定量化し、昇格ルールを明示

異動希望やチャレンジ申請ができる制度の導入

新卒社員は、自分の未来が見えないと不安になります。どれだけ頑張っても「報われるかわからない」環境では、やがてモチベーションは尽きてしまいます。だからこそ、明確な昇進基準やキャリアマップを通じて、努力が未来につながる道筋を示すことが重要です。また、部署移動や挑戦を支援する制度があれば、自らキャリアを切り拓ける実感を持ちやすくなります。

4. メンタルヘルス支援の強化

匿名相談窓口や社外メンターの活用

ストレスチェック結果を元にした対話の場を設置

「弱さを見せてもいい」心理的安全性を社内に根付かせる

メンタル不調は、離職の大きな引き金になります。しかし多くの新卒社員は、「相談したら評価に響くのでは」「甘えていると思われたくない」と感じて声を上げられません。だからこそ、社外の相談窓口や匿名チャットなど、“話せる環境”の設計がカギになります。また、組織として「誰もが悩むのは当たり前」という文化を醸成することも、心理的安全性を築くうえで欠かせません。

5. 管理職の意識改革と育成

「管理職向け1on1トレーニング」の実施

パワハラ対策研修やアンコンシャスバイアスの啓発

部下の成長支援にコミットできる評価制度の構築

多くの新卒離職の根本には、「上司との関係性の悪化」があります。現場でのマネジメントスキルが未熟なままだと、せっかくの若手も活かされず、場合によっては傷つけられてしまいます。定期的な1on1面談の習慣化、マネジメント研修の導入に加え、「部下の定着と育成」を評価制度に組み込むことが、管理職の関与を本気にするポイントです。

これらの施策は、すぐに目に見える成果を生むわけではありません。しかし、「会社が自分を理解し、大切にしてくれている」と新卒社員が感じられるかどうかが、離職を防ぐ最も重要な鍵です。

こうした取り組みは、企業側にもさまざまな恩恵をもたらします。

4. 離職率を下げることがもたらす企業のメリット

新卒の定着率が高まると、企業にとっては以下のようなメリットがあります。

1. 採用コストの削減

一人の新卒採用にかかるコストは、求人広告、面接対応、内定フォロー、研修、配属後の指導などを含めて、数十万円〜100万円超にも及びます。早期離職が発生すると、これらの投資が回収される前に失われてしまい、再採用にも同様のコストが発生します。つまり、定着率が上がることで費用対効果の高い採用が実現できるのです。

2. 職場の安定化と生産性向上

人の出入りが激しい職場では、業務の属人化や知識の断絶が起こりやすくなります。反対に、新卒が定着し、継続的に経験を積めば、ノウハウやスキルが組織に蓄積され、業務の効率も自然と向上します。同じチームで働き続けることで信頼関係やチームワークが深まり、ミスやトラブルも減っていきます。

3. 採用ブランドの向上

「離職率が低い会社」は学生や求職者からの評価も高まり、口コミサイトや就職ランキングなどでポジティブな情報が広がります。特に若年層はSNSや口コミの影響を受けやすく、“働きやすい会社”としての評判が優秀な人材の獲得力につながるのです。

4. 管理職や現場社員の負担軽減

新卒が短期で辞めてしまうと、その都度新たな教育・指導に追われ、現場社員の時間と労力が奪われます。定着率が高ければ、育成のサイクルも安定し、管理職は本来のマネジメントや業績向上に集中できるようになります。また、離職による“職場の空気の悪化”や「どうせ辞める」という諦めムードも防げます。

離職率の高い会社は、職場内に疲弊や不信感が蔓延しやすく、採用・育成・評価のすべてに悪循環をもたらします。その意味でも、「人が辞めにくい環境をつくること」は、企業の競争力と持続性を高めるうえで最も基礎となる経営資源の一つなのです。

まとめ:新卒の離職率改善は、企業の未来への投資

新卒の離職率は、単に「若者の忍耐力不足」や「社会に出る覚悟が足りない」といった個人の問題ではありません。

むしろ、採用から育成、評価、キャリア支援まで――企業側がどれだけ仕組みを整えられるかが、今まさに問われています。

少子化が進み、若手人材の確保そのものが難しくなる中、「採用してもすぐ辞めてしまう」状態は大きな経営リスクです。だからこそ、人が辞めない組織づくりに本気で取り組むことが、これからの企業の持続的成長を左右します。

弊社では、新卒の定着支援や離職率改善に特化した、仕組みづくりや支援ツールの導入をお手伝いしています。

社内アンケートや相談窓口の設置、管理職支援まで幅広く対応可能です。

📩 資料の無料ダウンロードやご相談も受け付けております。

ぜひ以下のページをご覧ください。

詳しくはこちら👉 サービス資料